相模の参拝神社へのリンク

・平塚八幡宮(平塚市)

・報徳二宮神社(小田原市)

・鶴岡八幡宮(鎌倉市)

・寒川神社(寒川町)

・鎌倉宮(鎌倉市)

・荏柄天神社(鎌倉市)

・葛原岡神社(鎌倉市)

・銭洗辨財天 宇賀福神社(鎌倉市)

・由比ヶ浜(鎌倉市)

・箱根神社(足柄下郡箱根町)

・平塚八幡宮

・旧社格:県社

・一国一社の八幡宮

・住所:神奈川県平塚市浅間町1-6

・TEL: 0463-23-3315

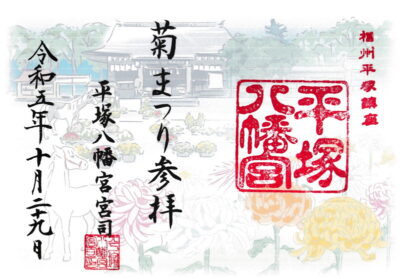

・参拝日:2023年10月29日

社伝によると、380年に大地震がこの地方を襲い、仁徳天皇の勅願により応神天皇を祭神として創建されたとのことです。『相模国大中郡鶴峯山八幡宮之記』によれば、当社は石清水八幡宮より130年以上前の神亀年間(724年 – 729年)に宇佐神宮から勧請を受けた古社で、古くは「鶴峯山八幡宮」(つるみねさんはちまんぐう)と称されたほか、「一国一社の八幡宮」と称えられています。

平塚八幡宮の社号標と朱の鳥居です。「七五三まいり」のぼんぼりが揚がっています。

二の鳥居と参道です。緑が豊かです。

拝殿です。

拝殿です。

神馬と池のアヒルのダンスです。

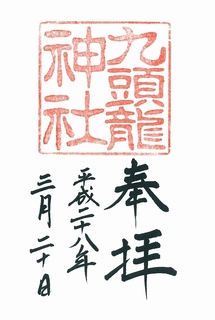

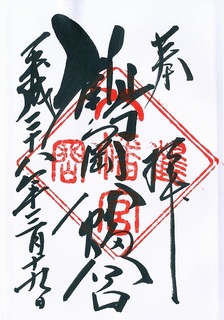

菊祭りの御朱印を頂きました。

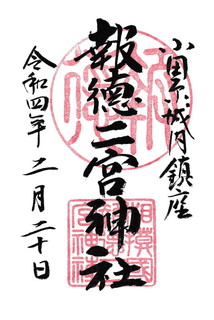

・報徳二宮神社

・旧社格:

・住所:神奈川県小田原市城内8-10

・TEL:0465-22-2250

・参拝日:2022年2月20日

明治27年(1894)二宮尊徳翁の威徳を偲び、翁を御祭神として、生誕地である小田原の、小田原城二の丸小峰曲輪の一角に神社が創建されました。

小田原城の二の丸の一角に鎮座しています。

左は小田原城天守からの鳥居、右は参道にある銅の鳥居です。

拝殿正面です。

御本殿ですが、植物に覆われてよく見えません。

二宮金次郎の銅像です。慶寺円長作で約1000体が造られましたが、戦時中に供出され現在残っているのはこの一体だけだそうです。

鶴岡八幡宮

・旧社格:国弊中社

・相模一宮

・参拝日:2016年3月19日

ワイパーが壊れそうなほどの豪雨の中、高速道路で鎌倉に向かいました。お昼頃に鎌倉に到着すると、雨はウソのように上がりました。鎌倉市内は多くの観光客で溢れていました。

鶴岡八幡宮の起こりは康平6年(1063年)にまで遡ります。奥州を平定した源頼義が鎌倉に戻ったおり、加護を祈願した京都の岩清水八幡宮を勧進して由比ガ浜に建てたのが鶴岡八幡宮の始まりです。その後、鎌倉幕府を開いた源頼朝により現在の場所に神社が移され、社殿を中心に幕府の施設が形作られていきました。鶴岡八幡宮は鎌倉武士の守護神であり、源氏の氏神です。

境内入り口の三之鳥居です。多くの参拝客で溢れています。

太鼓橋横の桜です。七分咲くらいでしょうか。右は太鼓橋越しの本宮です。

参道を進むと、舞殿と本宮が上下に重なって見えます。

舞殿では結婚式が執り行われていました。左は参道側から、右は本宮側からの舞殿です。

舞殿後方の石段の両脇には古い狛犬が据えられています。

石段の向かって左側には、鎌倉幕府の3代将軍・源実朝を暗殺した公暁が隠れたという隠れ銀杏(樹齢1000年)があります。残念ながら2010年3月の強風で倒伏してしまいました。根元から子銀杏が成長してきています。

石段上に本宮です。

本宮の入口は神門のようになっており、随神が守っています。本宮に挙げられた額の八は鳩になっています。本宮の後方は、宝物殿に入ると(200円)間近で見ることが出来ました。

本宮の左隣にある丸山稲荷社です。小高い場所にあります。

小高い丸山稲荷社からは、本宮の屋根の一部を望むことが出来ます。

太鼓橋右側の源氏池にある旗上弁財天社です。

左は社殿後方にある政子石(姫石)です。右は弁財天社の境内にいたリスです。非常にすばしっこいです。

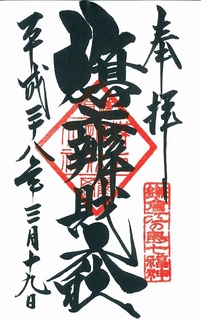

旗上弁財天社の御朱印は弁財天社の社務所で頂きました。

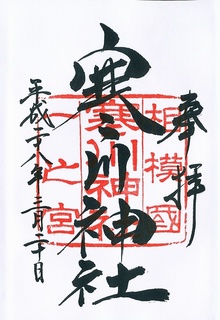

寒川神社

・旧社格:国弊中社・名神大

・相模一宮

・参拝日:2016年3月20日

天気予報は晴でしたが、起きてみれば雨。雨の神社も趣があると気を取り直し、寒川町宮山に鎮座する寒川神社を参拝しました。寒川神社は全国で唯一の八方除の神様で、1,500年以上も崇敬され続ける神社です。御祭神は寒川大明神で、寒川比古命(さむかわひこのみこと)と寒川比女命(さむかわひめのみこと)の二柱ですが、記紀には記載がなく詳細は不明とのことです。

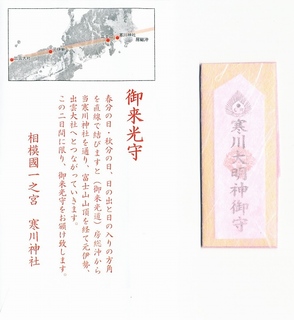

また寒川神社は、”ご来光の道”といわれるレイライン上にあるため、最近ではパワースポットとして全国から訪れる人も多いそうです。

寒川神社の社号標と境内入り口の三の鳥居です。

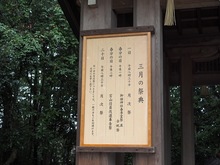

左は駐車場から社殿に向かう境内の小径です。雨に濡れて緑が活き活きとしています。右は手水舎に掛けられた3月の祭典です。3月20日は、月次祭と春分の日が重なる珍しい日のようです。

神門、拝殿、本殿と並びます。

神門前では、カッパを着て掃除をしている人がいました。右は神門越しの拝殿です。

神門前の狛犬です。迫力ある顔をしています。神門に向かって左側に桜、右側にカエデが植えられているようです。レイラインの関係でしょうか。

神門内は石畳の境内です。石畳が雨に濡れて社殿を移しています。

参拝したときに、ちょうど月次祭が始まるところで、神主さんが入場するところでした。月次祭を見学することが出来ました。

左は拝殿正面です。右は雨に煙る拝殿です。

左は拝殿側から見た神門です。右は参道側から見た雨に煙る神門です。

境内右側にある方位盤と渾天儀です。これをデザインした御朱印帳は格好良かったです。

春分の日と秋分の日に、太陽は玉前神社、寒川神社、富士山、竹生島、元伊勢、出雲大社を通るそうです。春分の日と秋分の日は特別に「御来光守」が頂けます。早速購入しました。

力強い御朱印です。

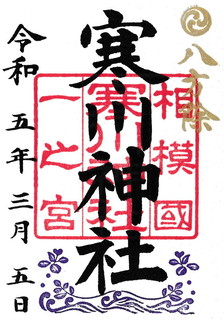

・再参拝

・参拝日:2023年3月5日

コロナ禍以降、手水舎から柄杓は消えました。色々工夫されています。参拝日は戌の日のせいか、祈祷を待つ人たちが行列になっていました。

神門です。

拝殿です。

寒川神社御本殿の裏手にある神嶽山神苑を参拝してきました。神嶽山は神聖な雰囲気でした。神苑の日本庭園です。

茶屋和楽亭です。梅が印象的でした。

御朱印に植物の「ハマゴウ」が配されました。

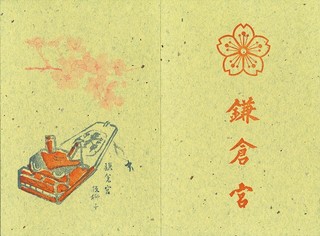

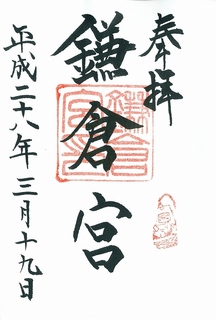

鎌倉宮

・旧社格:官弊中社

・大塔宮

・参拝日:2016年3月19日

鎌倉宮は後醍醐天皇の第3皇子、護良親王(もりながしんのう)を祀っています。 護良親王は11歳で比叡山延暦寺の大塔に入室したことから「大塔宮」(おおとうのみや)と呼ばれました。鎌倉宮もそのため大塔宮とも言われています。1869(明治2)年、明治天皇によって創建されました。護良親王は後醍醐天皇を助けて建武の新政のために力を尽くしましたが、足利尊氏との対立で、1334(建武元)年、囚われの身となって東光寺の土牢に幽閉され、翌1335年、尊氏の弟の足利直義に暗殺され、28歳でこの世を去りました。 鎌倉宮は、その東光寺の跡地にあたります。

鎌倉宮の鳥居と社号標です。紅白の鳥居は珍しいです。

左は境内の二の鳥居と社殿です。右は境内にある「厄割り石」です。盃に「フーッ!」と息を吹きかけて石に投げつけて割ると、厄を払うことができるとされています。しっかり割ってきました。

拝殿です。拝殿の中央には獅子頭が据えられています。祭神の護良親王が戦のときに、兜の中に獅子頭のお守りを忍ばせていたのが由来だそうです。写真の右下には、村上義光像(撫で身代わり様)があります。

本殿の屋根が少しだけ望めます。

鎌倉宮の御朱印帳です。表紙は和紙で出来ています。獅子頭お守りがデザインされています。

獅子頭お守りの朱印が押されています。

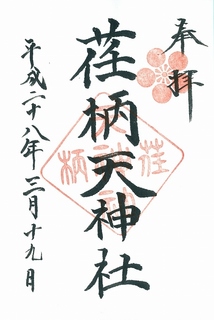

荏柄天神社

・旧社格:村社

・三天神の一社

・参拝日:2016年3月19日

1104年(長冶元年)の勧請で、1180年(治承4年)鎌倉幕府を開いた源頼朝は、荏柄天神社を鬼門の守護神として社殿を整備しました。学問の神様である菅原道真公をまつり、福岡の太宰府天満宮、京都の北野天満宮と共に三天神社とされる神社です。

荏柄天神社の社号標と鳥居です。木が交差して鳥居のようになっています。

石段を登ると神門があります。右は神門越しの拝殿です。

拝殿正面です。オレンジ色が鮮やかです。

「かっぱ筆塚」から望む社殿全景です。

左はイチョウの御神木で樹齢600年と伝えられています。大風で倒れた鶴岡八幡宮のイチョウに次ぐ古木で、鎌倉市の天然記念物に指定されています。右はカッパ筆塚の入口に据えられているカッパが掘られた石です。

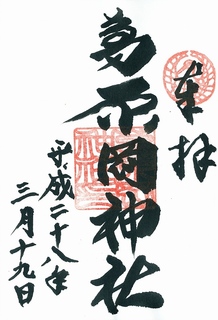

葛原岡神社

・参拝日:2016年3月19日

葛原岡神社(くずはらおか)は後醍醐天皇の忠臣として鎌倉幕府倒幕に活躍した日野俊基(ひのとしもと)卿をお祀りする神社です。日野俊基は鎌倉幕府打倒のために力を尽くしましたが、葛原岡で処刑されました。創建は比較的新しく、1887(明治20)年です。縁結びの神様として、最近人気が高まっています。

葛原岡神社の鳥居と社号標です。鳥居の奥に「縁結び石」があります。

鳥居の右にある「魔去ル石」です。素焼きの杯をこの石に当てて割り、幸せを勝ち取るそうです。

社殿です。曇り空から陽が射して社殿を照らしています。

参道途中にある合槌稲荷社です。葛原岡神社は女性の参拝者の多さに驚きます。

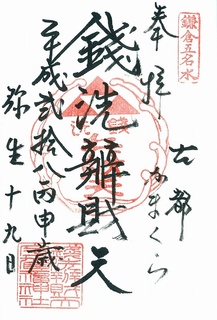

銭洗辨財天 宇賀福神社

・銭洗い弁天

・参拝日:2016年3月19日

銭洗辨財天 宇賀福神社は、鎌倉の「銭洗い弁天」として有名です。境内洞窟の湧き水でお金を洗うとお金が何倍にもなって返ってくるとして、金運アップのご利益があるとされ、多くの参拝客で賑わっています。天下安泰を願う源頼朝に、巳の年の1185年(文治1年)、巳の月、巳の日の夜、「この水で神仏を供養すれば天下は太平に治まる」という夢のお告げがあり、建てられたと伝えられています。その後、北条時頼が銭をここの水で洗い、一家繁栄を祈ったことにならい、人々が銭を洗って幸福利益を願うようになったそうです。

鳥居と社号標です。洞窟が参道の入口です。

左は参道のトンネルです。20m程、岩盤がくり抜かれています。右はトンネルを抜けたところです。何重にも鳥居が据えられています。

境内の様子です。右手奥に本宮、正面に洞窟の奥宮があります。

本宮です。御祭神は市杵島姫命です。

奥宮入口です。

奥宮の洞窟の中を流れる後神水でお金を洗います。お札もコインも洗います。

境内社の上之水神社、下之水神社、七福神社です。

由比ヶ浜

・撮影日:2016年3月19日

鎌倉の名所、夕方の由比ヶ浜を撮影してきました。

夕陽に染まる由比ヶ浜です。右は由比ヶ浜に駐輪された自転車です。サーフボードを運ぶ道具が付けられています。初めてみました。

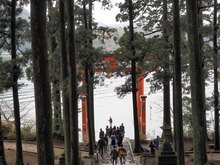

箱根神社

・旧社格:国弊小社

・関東総鎮守 箱根権現

・参拝日:2016年3月20日

芦ノ湖へ向かう国道は大渋滞でしたが、旧道を通って芦ノ湖畔に向かいました。箱根神社は関東屈指の神社で、元宮のある駒ヶ岳は、古代から山岳信仰の霊場でした。757年に万巻上人(まんがんしょうにん)が霊夢を得て、箱根神社を創建したとされます。源頼朝や徳川家など、数々の武将たちが戦の前に勝利を祈願した場所です。また箱根神社の隣りには九頭龍神社 新宮があります。九頭龍神社の本殿は、芦ノ湖の湖上に立っているため今までは船でしか渡ることが出来ませんでしたが、平成12年に箱根神社の境内に分社として新宮を建立されました。九頭龍神社は縁結びの神として有名です。

駐車場から直ぐの第四鳥居と参道の石段です。巨木の間を進みます。

石段上の神門です。さすが箱根で、多くの参拝者が列を作っていました。

神門前の狛犬です。

拝殿です。少し暗い朱色です。

拝殿の後方に本殿の屋根が望めます。

左は拝殿に据えられた龍の彫刻です。朱い社殿に白が映えます。右は拝殿脇です。まだ少し雪が残っていました。

九頭龍神社前の龍神水です。九頭の龍です。

九頭龍神社です。

九頭龍神社は箱根神社のすぐ隣です。

左は矢立杉、右は安産杉です。

左は参道途中にある曽我神社です。右は曽我神社側にある兄弟杉の株です。

第四鳥居を過ぎてそのまま進むと湖畔に平和の鳥居が見えてきます。

平和の鳥居は芦ノ湖の中に建っています。遊覧船も通ります。

芦ノ湖の対岸から見た平和の鳥居と駒ヶ岳です。天気が良ければ富士山が見えるそうですが、残念…。

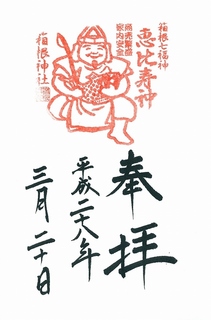

箱根神社には2種類の御朱印がありました。